一般社団法人プロティアン・キャリア協会 認定ファシリテーター/

グロービス経営大学院 准教授/株式会社パラパス 代表 山崎一郎氏

テクノロジーの進歩やAIの台頭によって、「働く」ことそのものが大きく変貌を遂げている現代社会。私たちはキャリアや人生の見直しを迫られています。

そんな中、「プロティアン・キャリア」と呼ばれる新たなキャリア観が提唱されています。

変化の目まぐるしい環境下で自律的に人生を切り拓いていくためには、どのような考え方を持つ必要があるのか。組織と個人双方の視点から「人」の可能性の探求に取り組む山崎氏に、激動の時代を生き抜くための姿勢について伺いました。

絶え間なく自己を変容させていく「プロティアン・キャリア」という生き方

━━ まず、現在のお仕事や活動について教えてください。

株式会社パラパスという会社を運営をしています。「多様なキャリアを意味するParallel Paths(パラレル パス)の可能性を追求し続ける」ということを意味し、多方面で活躍する人が増える社会が当たり前になることを目指しています。

「多様なキャリア選択肢」というものを探求しながら、組織の活性化と、個人の自律的で充実したキャリア形成を支援すること。この二本柱をミッションとしています。

具体的な活動としては、まず個人に対して副業講師・コンサルタント養成講座を開催しています。ここでは、副業として講師やコンサルタントをできるようになるまでのサポートをしています。組織に対しては、人事機能の支援必要度が高いかつ理念経営をしている会社に対して、リーダー育成研修、経営者向けの1on1といったコンサルティング支援をおこなっています。

「多様なキャリア選択」を目的にするという意味では、プロティアン・キャリアの理論を活用しています。この理論を社会に広げるために、一般社団法人プロティアン・キャリア協会では、理念を実践・普及する人材を育成する認定制度を設けています。認定者たちは、それぞれの専門分野を活かしながら、企業向けの研修や人事制度の支援、大学での教育活動、企業コンサルティングなど、多様な形で活動を広げています。

私自身は、パラパスの運営や副業講師・コンサルタント養成、企業支援といった活動を通じて、プロティアンの理念を体現し、組織と個人双方のキャリア開発を推進しています。

━━ 「プロティアン・キャリア」という考え方について教えてください。

“プロティアン” の語源はギリシャ神のプロテウスにあるのですが、プロテウスは変幻自在に姿を変えることができる神なんです。これになぞらえて、「環境の変化に応じて自分自身を柔軟に変身させ、その都度、自己の可能性を刺激しながら、絶え間なく自己を発展させていく生き方」のことを『プロティアン・キャリア』と呼んでいます。

従来の考え方では、キャリアという言葉は「1つの組織で昇進していくための尺度」として用いられていました。入社から課長、部長、定年までといったように、組織が個人のキャリアを決定し、個人はそれに従うという見方です。一方、プロティアン・キャリアでは個人が中心に置かれ、組織は「個人に対して環境を提供する場」として捉えられます。

個人は「何のためにやるのか(Why)」や「何をするのか(What)」を自分で考え、主体的にキャリアを形成していく。このようなキャリア・オーナーシップを持った働き方が「プロティアン・キャリア」なのです。

━━ 従来のキャリアとの一番の違いはどこにあるのでしょうか?

一番の違いは、働く目的にあります。従来のキャリアでは、「収入や社会的地位を求めて働く」と考えられていましたが、プロティアン・キャリアでは「自分の“心理的成功”のために働く」と考えます。

“心理的成功” とは、アメリカの心理学者であるダグラス・ホール氏が提唱している概念で、「自らの価値観に沿って生きていると感じられることから得られる、深い満足感」を意味します。つまり、外的な基準ではなく、あくまで各個人の内的な基準による成功を求めて働くと考えるわけです。

━━ 「プロティアン・キャリア」において特に重要となるのはどのようなことでしょうか?

もう一つ、キーワードとなるのが「アイデンティティ(自分らしさ)」と「アダプタビリティ(変化適応力)」です。

以前は、「組織から尊敬されているか」「私は何をするべきか」といった、他者や組織から求められるものがキャリアを考える上で起点となっていました。しかし今は、「自分を尊敬できるか」「自分は何をしたいのか」といった、自分が求めるものをはっきりさせる考え方が重要になってきています。

以前は、「組織で生き残ることができるか」という尺度で適応を考えていたのに対し、今は組織の外へと視点を広げて「自分の市場価値はどうか」という観点で適応を考えます。つまり、楽しさや安心を感じられる状態を、社会のどのような場所に当てはめて実現していくのか、それを今いる組織だけでなく、組織の外となる市場という尺度で考えていく、というやり方に、キャリア観がシフトしてきているのです。

このように、「アイデンティティ」と「アダプタビリティ」をかけ算し、「自分らしくありながら変化にも適応している状態」をどうやって作るのか、というのがポイントになってきます。

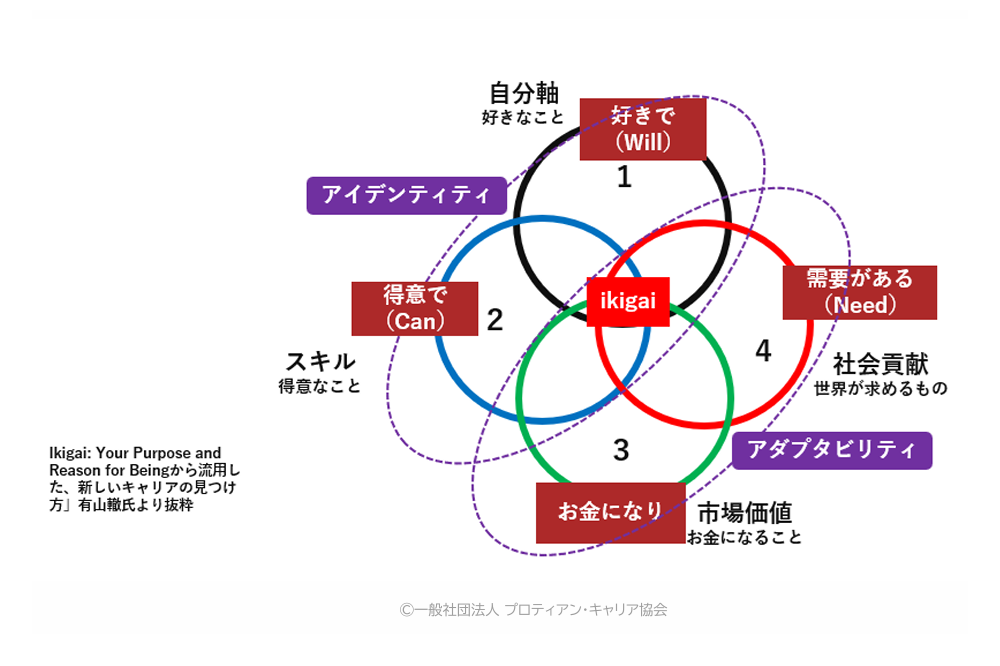

━━ 「ikigai」チャートとはどのようなものですか?

ikigaiチャートとは、「1.好きなこと」「2.得意なこと」「3.社会的需要があること」「4.お金を稼げること」のすべてを満たすものを仕事にしようという考え方です。それこそが「ikigai =生きがい」につながるといったことを示しています。

この中で、日本人はどうしても「4.お金を稼げること」に対して「お金を稼ぐ=いやらしい」と捉えてしまう傾向があり、苦手意識を持っています。しかし、今の世の中を見ていると、60歳で定年、会社によっては55歳で役職定年となり、ガクンと給料が下がったりします。そう考えると、やはり「好きなこと」「得意なこと」「社会的需要があること」に加えて「お金を稼げること」はとても大事だと思います。

━━ 具体的にはどのように考えていけば良いのでしょうか?

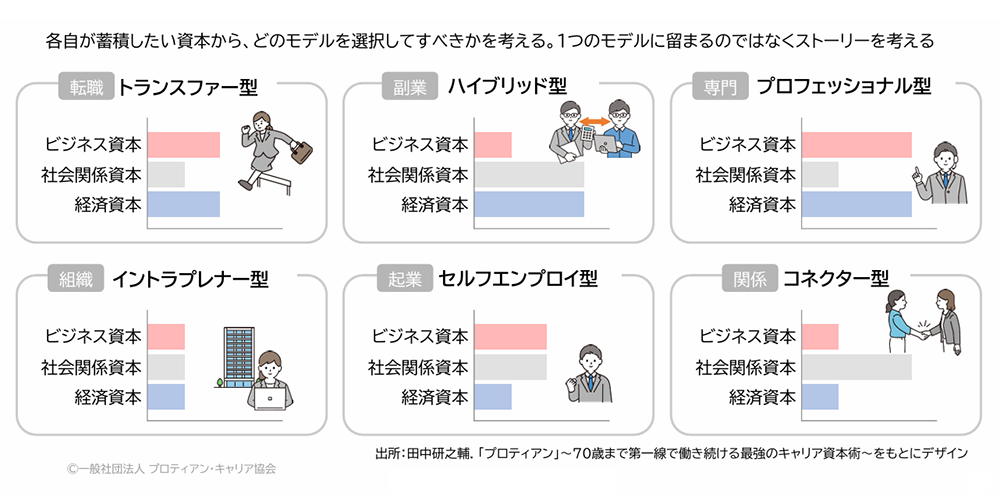

6つのモデルで考えます。下記図は「ビジネス資本(=スキル・実績」)「社会関係資本(=人間関係)」「経済資本(=お金)」という3つの資本軸で考え、自身のキャリア形成を分類しています。

<6つのプロティアン・モデル>

- 「トランスファー型」 転職して、ビジネス資本や経済資本を伸ばす

- 「ハイブリッド型」 副業によって、社会関係資本と経済資本を伸ばす

- 「プロフェッショナル型」 専門性を高めてビジネス資本と経済資本を伸ばす

- 「イントラプレナー型」社内に留まりながら全資本をまんべんなく伸ばす

- 「セルフエンプロイ型」自ら起業してビジネス資本と社会関係資本を伸ばす

- 「コネクター型」人と人を繋げることで社会関係資本に特化して伸ばす

まず、自分が蓄積したいキャリア資本を考え、どのモデルを選択するかを考えてみましょう。ここで大切なのは、1つのモデルに留まるのではなく、どのような順序で資本を形成していくのか、そのストーリーを考えることです。

例えば、私の場合、以前勤めていた味の素株式会社では「イントラプレナー型」でしたが、2015年からはグロービス経営大学院で講師をすることになり「ハイブリッド型」へ移行、その後それを拡大する形となり、今は起業し「セルフエンプロイ型」となります。

また、その過程で専門性を高める「プロフェッショナル型」や人を繋げる「コネクター型」にも関わってきました。つまり、様々なモデルに切り替わることもあれば、同時並行で複数のモデルになっていることもあります。それだけ多様性があるのです。

「ニーズに応えること」で知識やネットワークが拡がっていく

━━ 企業の人材育成や評価制度に新たな動きや変化はあるのでしょうか?

MBAを取る人や自分で勉強をする人が増えてきています。キャリアの世界でもプロティアン・キャリアのような考え方や、レジリエンスといった考え方(=環境変化に適応して、自らキャリアを築き続けること)が増えてきました。それに伴って、人材育成の場でやるべきことは広がってきたと思います。

しかし、ただやれば良いわけではないです。それぞれの会社にミッション・ビジョン・バリューといった行動基準があるので、その行動基準に沿ってどのようなスキルを身に付けるべきか内容を考える必要があります。

加えて私が感じるのは、例えばMBAはスキル・知識・考え方を学べますが、行動に移すことの要素が弱いです。たくさん勉強していても、現場でどうすればいいか分からないと悩む人が多い。そのため、“明日から使える”という要素も必要でしょう。

━━ リスキリングやリカレントの潮流がある中で、個人学習についてどう感じますか?

学んだ内容が「実際の仕事につながる」かどうかという観点は重要です。学んだ知識によって新たな仕事の機会を得たり、既存の仕事がより洗練されたり評価されれば、学ぶ価値はあると実感できる。しかし、学ぶだけで仕事も何も変わらないのでは、自分にとってプラスと感じる人は少ないでしょう。

これまで、多くのクライアントから「こういうことはできませんか?」と相談を受ける中で、具体的な仕事のニーズに応えようとしていくうちに、自分に足りない部分を理解し、それを埋める形で知識とネットワークの両方が増えてきました。そうして得た知識は「人から求められているもの」なので、汎用性も高いわけです。そのため、先述した「アダプタビリティ(変化適応力)」のとおり、適用するために必要なギャップを埋めるという形でリスキリングできると良いのではないか、と考えます。

━━ リスキリングを進めていく上で、企業や教育機関が果たす役割は何だと思いますか?

学習に対して受け身の人は、何のために学ぶのか分からないという人が圧倒的に多いです。そういった方々に対して、教育機関が企業に入ってクリティカル・シンキングなどのポータブル・スキル(持ち運びができるスキルとして、特定の業種や職種にとらわれない汎用性の高いスキル)を研修で教えることには価値があると思います。それがきっかけとなって、このままではまずいと思った人が今度は自分で学びにいく、ということも起こるかもしれないですね。

━━ AIの発展が著しいですが、どのように向き合っていくのが良いでしょうか?

「AIとは何か」といった概念的なことよりも、ChatGPTやGeminiなどの具体的なAIツールに対して、それぞれどのような特性があって、どういうことに活用できるのか、といった実践的なスキルを学んだ方が、仕事の生産性向上につながりやすいです。

私はGensparkというAIツールを使っていますが、これは回答の生成時にChatGPT-4やClaudeなど複数のモデルから選べたり、それらを組み合わせた回答を見ることができます。“優秀な検索をしてくれる疲れない部下” が複数人いる感じです。そうすると、例えば5人いた部下のうち3人は人間、2人はAIになって、マネジメントの多様性が広がり、リーダーシップやマネジメントにあてる時間がもっと密になる、そういう未来が予想されると思います。

また、AIは質問の質によって得られる回答の質が変わるため、質問力が試されるようになります。加えて得られる回答に対しても、文脈を捉える想像力や理解力、洞察力、クリティカル・シンキングが問われるようになってきます。

このように、マネジメント・スキルもポータブル・スキルも、AIに飲み込まれるというよりはAIによって変容していくのではないかと考えています。

━━ リスキリングを考えている人に伝えたいことはありますか?

目的なき学習は意味がないです。まずは具体的なニーズに応えることを考え、そこに生じたギャップを埋めるために学習することが必要です。それによって知識・スキルが向上し、できることが増えていきます。そうするとネットワークが広がり、新たなニーズと出会い、そこでまたギャップを埋めるために…という繰り返しによって、自然と知識・スキル・ネットワークが向上されていきます。

そして「自分は何者か」を捉えることです。自分は何者で今どういう状態か、理想(なりたい自分)に対して現実とのギャップは何か、どういう知識やスキルが必要で、どういうネットワークが必要か…ということを考えていきます。

このように、目的のある具体的な学びが、リスキリングやキャリア形成の上でとても重要になってくるでしょう。

まとめ

社会の変化が大きく先行きが不透明な中で、キャリア形成やリスキリングは多くの人にとって避けて通ることのできないものとなっています。

そんな中、山崎氏の語る「プロティアン・キャリア」や「目的を持った学習」という視点は、「生きていく」上でとても重要な手がかりとなるはずです。

まずは「自分は何者なのか」「自分らしさとは何か」を問い直すことから始めましょう。 そのうえで、理想と現実の間にあるギャップを明確に見極めることが大切です。 そして、実効性のある学びを一つひとつ積み重ねていくことで、今の自分とは異なる、想像を超える未来の自分と出会えるかもしれません。